Segundo o calendário de estreias em Portugal, eis o Top 10 do Terceiro Take dos melhores filmes (revistos aqui) de 2012:

Nota: O Top 10 foi actualizado para incluir o filme «Amor» (visualizado e analisado numa data posterior), tendo em conta a qualidade da película.

1. O Artista (

«Não é raro que se atribua ao cinema a categoria de sétima arte, mas é raro que tal designação tinha verdadeira justeza. O Artista é por seu mérito uma aclamação da sétima arte.»

1. Amor (ex aequo)

«Amor é uma das mais puras e íntimas histórias contadas em primeira mão no cinema. É um filme incrível, memorável e incontornável. Verdadeiramente extraordinário.»

1. Amor (ex aequo)

«Amor é uma das mais puras e íntimas histórias contadas em primeira mão no cinema. É um filme incrível, memorável e incontornável. Verdadeiramente extraordinário.»

2. A Invenção de Hugo

«"Os filmes têm o poder de capturar sonhos." A Invenção de Hugo não só captura o sonho como o recria, abrilhanta e transmite numa exposição espantosa da magia cinematográfica.»

3. Cavalo de Guerra

3. Cavalo de Guerra

«Cavalo de Guerra é uma incrível jornada. Dramático, divertido e deslumbrante, percorre a crueldade da Primeira Guerra Mundial enquanto mantém um pendor de redenção, bravura e improbabilidades benditas que o transformam num trabalho incontornável e memorável.»

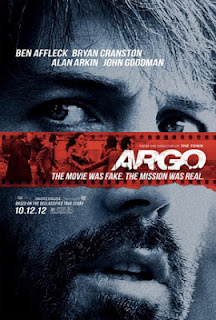

«Argo é um filme intenso, hábil e admirável. Ben Affeck revela uma vez mais ambivalência de qualidades, à frente da câmara e atrás dela, e poderá finalmente conseguir o reconhecimento que tem competentemente procurado na sua incursão à realização.»

«Aos cinquenta anos de idade, Bond ganha uma nova vida e num mundo de blockbusters dominado por heróis de banda-desenhada e adaptações de best-sellers volta a ser relevante. Mais do que isso, volta a ser a escala de comparação para as fitas de espionagem e para as fitas de acção em geral.»

«A Vida de Pi é do ponto de vista técnico magnífico, particularmente na utilização estilizada do 3D. É também um triunfo visual. Mas é acima de tudo uma incrível história com profundos significados, com necessárias reflexões e incontornáveis questões.»

«Millenium 1 – Os Homens que Odeiam as Mulheres pode muito bem ser um dos filmes do ano. Certamente é dos melhores thrillers dos últimos anos. As sociedades modernas são corruptas e muitas vezes maldosas, com repugnantes actos contra os seus próprios elementos, e Millenium 1 não tem medo de o mostrar da forma mais crua e sórdida.

«O Cavaleiro das Trevas Renasce alarga a mitologia de Batman e conclui a trilogia num espectáculo sublime. É o filme a superar no género, mesmo que ele não supere completamente o seu predecessor. Mais do que outro capítulo de Batman, é o final merecido para o grande empreendimento de Christopher Nolan.»

«Vergonha é tudo menos o que o seu título pretende passar. Aqui não há vergonha. É um filme comodista nas suas próprias normas e preconceitos. O seu objectivo não é chocar, nem corrigir. Pretende tão-somente despir a cegueira moral do espectador para uma demonstração quasi-grotesca da perturbação, do vício e do distúrbio sexual que não tem um início nem um fim em si mesmo.»

«Temos de Falar Sobre Kevin é um filme perturbante sobre a complicada relação de uma mãe com o seu filho. Mas mais do que isso, é um filme que se propõe a explorar os recessos psicóticos de uma personalidade perversa. Tilda Swinton está fantástica como nunca.»

_poster.jpg)